ヘンデル その2

こんにちは。院長の波木です。

前回は、ヘンデルのオペラとオラトリオの作品を紹介しました。

今回は、管弦楽曲と器楽曲を聴いてみましょう。

水上の音楽

1717年に創作した「水上の音楽」は、

テムズ川を舞台にした王室の船上パーティーで

演奏されたと言われる22曲からなる壮大な組曲。

この作品はジョージ1世の依頼により生まれ、

その中でも「アラ・ホーンパイプ」が特に親しまれています。

この楽章は川の上での舟遊びの躍動感と

楽しさを生き生きとしたリズムと鮮やかなメロディで表現している。

ヘンデルは水の流れや自然の美しさを音楽で描き出し、

聴く者をその場にいるかのような感覚にさせる。

この組曲は、弦楽器やオーボエ、ホルン、トランペット、

フルート、リコーダーといった豊富な管弦楽編成を駆使し、

フランス風の序曲と軽快な舞曲で構成されている。

特にオーボエとホルンをフィーチャーした第1組曲、

トランペットが輝く第2組曲、

そしてフルートとリコーダーが中心の第3組曲は、

それぞれが異なる楽器の魅力を引き出し、

多彩な音楽的表現を楽しむことができる。

初演時、50人にも及ぶオーケストラが船上で演奏を行い、

夜明けから日の出までの演奏は大成功を収めたこの曲は、

国王からはアンコールの要請もあった。

この時の演奏者たちには当時としては

高額な報酬が支払われたと伝えられており、

その華やかさと演奏の質の高さが伝わってくる。

☆〈Water Music〉Suite No.1 in Fmajor, HWV348

Ouvertüre (Largo – Allegro) – Adagio e staccato

典型的なフランス風の序曲。

ゆったりとした出だしから、アレグロではヴァイオリンのソロから始まる。

オーボエと弦楽器の掛け合いはイタリア様式を感じさせる。

オーボエがソロを取るアダージョは実に優美。

☆〈Water Music〉Suite No.2 in D major, HWV349

Alla Hornpipe

全曲の中で最も紹介される機会の多い曲。

「ホーンパイプ」は3/2拍子の英国のフォークダンス。

「アラ」は「〜風」なので、「ホーンパイプ風」ということ。

トランペットとホルンで華やかで 洗練された雰囲気を醸し出します。

第1組曲から第3組曲までの全曲。

古楽器編成なので、ピッチは低く設定されている。

この演奏では、ナチュラルトランペットと

ナチュラルホルンが使用されている。

それらは、バルブを持たない単純な構造になっていて、

高度な演奏技術が求められる。

王宮の花火の音楽

☆<Music for the Royal Fireworks >HWV351

1748年に作曲された。

オーストリア継承戦争終結のために開かれた

アーヘンの和議を祝う祝典のための管弦楽組曲。

この作品はアンハルト=ツェルプスト公アドルフ・フリードリヒの

王女とフリードリヒ大王の弟、

カンバーランド公ウィリアム・オーガスタスの結婚を祝うため、

ロンドンのグリニッジ公園で開催された

豪華な花火大会のクライマックスに委嘱された。

この組曲の序曲は力強く、

ダイナミックなリズムと華やかなオーケストレーションが特徴で、

その壮大な開幕は聴く者に強烈な印象を与える。

ヘンデルはこの作品を通じて

王室イベントの雰囲気を見事に音楽で捉え、

彼の作品が後世に残る大きな影響を与えた。

初演は野外で行われた。

この組曲は,花火が打ち上げられる前に演奏される序曲と,

花火の合間に演奏されるいくつかの小品からできている。

1 – Ouverture: Adagio, Allegro, Lentement, Allegro

2 – Bourrée

3 – La Paix: Largo alla siciliana

4 – La Réjouissance: Allegro

5 – Menuets I and II

フランス風の序曲から盛大に始まる。

華やかな金管とリズミカルなティンパニ。

メリハリの効いた明快な曲調。

これから始まるイベントの高揚感を表す素晴らしい序章。

舞曲の後、歓喜(La réjouissance)で最高潮に達し、

メヌエットIIで締めくくる。

古楽器編成の動画をもう一つ。

先ほどの動画に比べて全体にゆったりと余裕のある演奏。

戴冠式アンセム

☆Coronation Anthems: Zadok the Priest HWV258

1727年ジョージ2世の戴冠式のために作曲されたのがこの曲。

1. 『司祭ザドク』HWV258

2. 『汝の御手は強くあれ』HWV259

3. 『主よ、王はあなたの力に喜びたり』HWV260

4. 『わが心は麗しい言葉にあふれ』HWV261

4曲全てが奏されることは少ないが、

『司祭ザドク』はイギリスの戴冠式では必ず演奏される。

静かな出だしから突然始まる合唱は壮大で圧倒的。

王の神聖性と民衆の祝福を力強く表現している。

UEFAチャンピオンズリーグのテーマ曲として使用されているのは、

ブリテンによるトランペットのファンファーレなどを加えた

アレンジ版である。

オルガン協奏曲<かっこうとナイチンゲール>

☆Concerto for organ and orchestra in F major

“The Cuckoo and the Nightingale”

1. Larghetto

2. Allegro

3. Organo ad libitum

4. Larghetto

5. Allegro

ヘンデルのオルガン協奏曲で最も有名な曲。

1楽章のラルゲットは、穏やかであるものの、

慈愛に満ち溢れた素晴らしい楽章。

2楽章のアレグロは、某格付けチェックの番組で使用されている。

軽妙で愛らしい曲。

かっこうとナイチンゲール(夜鳴きウグイス)の

鳴き声の掛け合いを表している。

ハープ協奏曲変ロ長調HWV294a

☆Harp Concerto in B-flat Major

1763年に初演された世界最初のハープ協奏曲。

第1楽章の冒頭は親しみやすい旋律でよく知られ、

CMや番組のBGMとしてたびたび使用される。

ハープの澄んだ音色を生かした曲調とアンサンブル。

同じ曲のオルガン版。

☆Organ Concerto in B-flat Major op.4 No.6

とくに第2楽章のラルゲットは伸びやかな音のオルガン向きに感じられる。

ハープシコード組曲第1集第5番ホ長調 HWV.430

☆Harpsichord Suite HWV430 in E major

ハープシコード組曲第1集(出版1720年)8曲中の第5曲。

1. Praeludium

2. Allemande

3. Courante

4. Air with 5variations〜通称「調子の良い鍛冶屋」

「エアと変奏曲」の楽章がいわゆる「調子の良い鍛冶屋」。

いわれについては諸説あるが、鍛冶屋とは関係がない。

ヴァリエーションが進むに従い、8分音符から16分音符、

3連符、32分音符と徐々に細かくなっていき、

テンションはあがっていく。

ピエール・アンタイによる全曲のチェンバロ演奏で。

溌剌としていて、チェンバロの歯切れの良い音が合っている。

「エアと変奏曲」では、ゆったりと始まり、徐々にテンポを速くしている。

ピアノでもよく演奏されている。

ラフマニノフによる「エアと変奏曲」の演奏。

強弱のつけ方と内声の響かせ方はさすが。

緩急の付け方はアンタイ以上。

特に32分音符の最終変奏は圧巻!

ハープシコード組曲第2集第4番ニ短調 HWV437より

「サラバンドと2つの変奏」

☆Harpsichord Suite HWV437 in D minor〜Sarabande

ゆったりとした印象的な主題。

その後に2つの変奏が続く。

このサラバンドは映画「バリー・リンドン」に使用されている。

Olivier Baumontによるチェンバロで。

1. Prelude

2. Allemande

3. Courante

4. Sarabande

5. Gigue

映画「風の谷のナウシカ」から久石譲作曲

「風の伝説」「ナウシカ・レクイエム」。

今をときめく「かてぃん」こと角野隼斗による演奏で。

2:26 あたりからヘンデルのサラバンドを引用。

ハープシコード組曲第2集第1番変ロ長調 HWV434より

「メヌエット」

☆Harpsichord Suite HWV434 in G minor〜Menuetto

ケンプによる編曲版。

物悲しくもあり、慈しむような、心に滲み入る曲調。

この曲の演奏を初めて聴いたのは、

アンヌ・ケフェレックの佐倉でのコンサート。

それ以来、ラ・フォルジュルネで彼女の演奏で3回ほど聴いている。

András Schiffによるピアノで。

1. Prelude

2. Sonata

3. Aria and Variations

4. Menuetto

この曲の第3楽章「アリアと変奏」は、

ブラームスが1861年に作曲した

「ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ」に

テーマとして使われている。

この曲は、変奏曲の大家であるブラームスが、

音楽的内容の頂点をきわめた作品。

バッハ「ゴルトベルグ変奏曲」、ベートーヴェン「ディアベリ変奏曲」、

シューマン「交響的練習曲」と並んで、

音楽史上の変奏曲の歴史を飾る曲である。

カッチェンの演奏で。

2回にわたりヘンデルの名曲を紹介しました。

彼の作品を全て聞くのは困難ですが、

このほかにも佳作が多く、

「6つの合奏協奏曲集作品3」

「12の合奏協奏曲集作品6」など

通して聴いてみるのも面白いでしょう。

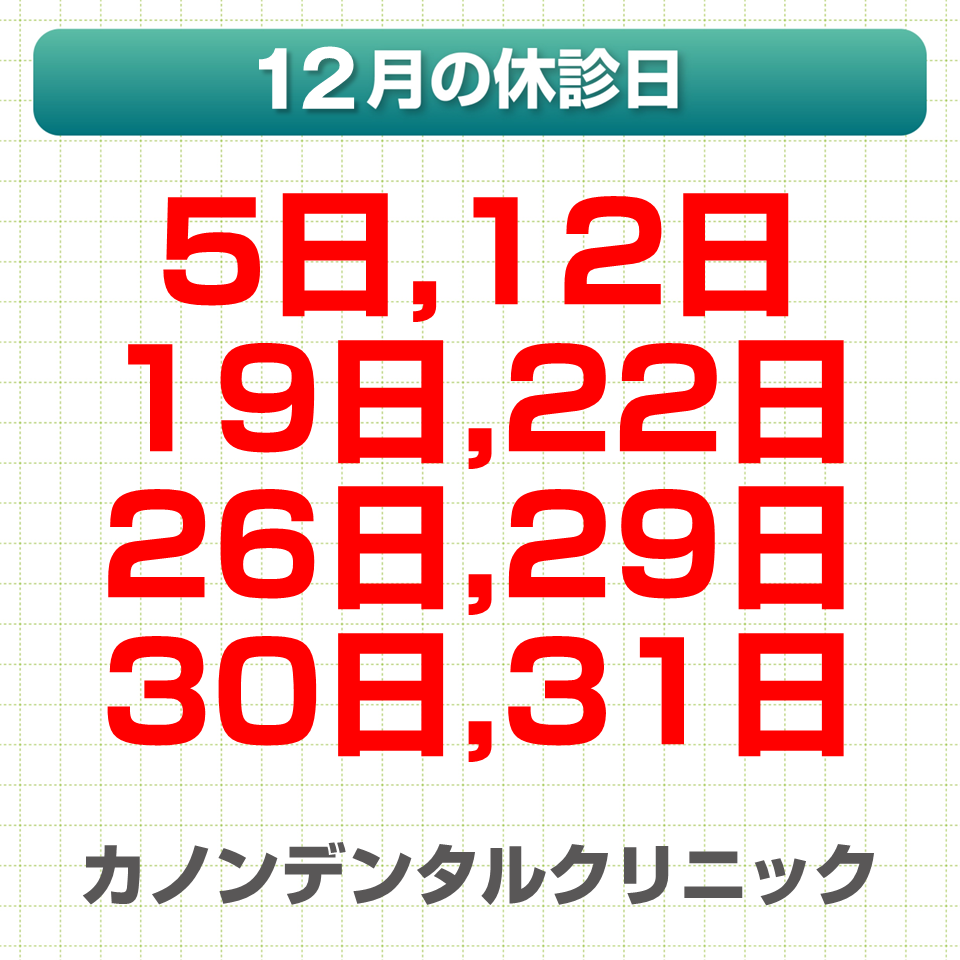

【医院からのお知らせ】

クリニックの看板と外装をリニューアルしました。

カノンデンタルクリニック

〒275-0011

千葉県習志野市大久保1-23-1 雷門ビル2F

TEL:047-403-3304

URL:https://www.canon-dc.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CTHgLGNJGZUXEAE

3月休診日情報

ヘンデル その1

こんにちは。院長の波木です。

バロック時代の巨匠ヘンデルの名前や彼の曲を知っている、

あるいは聞いたことがあるという方は多いと思います。

また、知らず知らずのうちに聴いていた曲が

ヘンデルの作品であったということもあるでしょう。

今回は、バッハと同じ1685年に、

同じドイツで生まれたヘンデルについて、

お話ししたいと思います。

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル

(George Frideric Handel 1685-1759)

作曲家、オルガニスト

1685年ドイツ・ザクセン地方のハレに生まれる。

ヘンデルは幼少時から非凡な音楽の才能を示していたが、

父は息子が音楽の道へ進むことには反対していた。

隠れてクラヴィコードを練習し、才能を見せるようになる。

聖母マリア教会のオルガニストだったツァハウ(1663-1712)に、

オルガン、チェンバロ、ヴァイオリンを習ううちに師を凌ぐようになる。

「隠れて練習するヘンデル」

ハレ大学に入学、法律を学ぶ予定が音楽への興味が勝り、

大学を辞め、ドイツでもオペラが盛んであったハンブルグへ移る。

ゲンゼマルクト劇場でヴァイオリン奏者として採用され、

その後チェンバロの通奏低音奏者や演奏監督として活躍するなど、

実地の経験を積みながらその影響を受けた。

1704年当時のハンブルク・オペラの中心的な作曲家カイザーに代わって

ヘンデルがオペラを作曲することとなった。

ヘンデルにとって最初のオペラ「アルミーラ」は大成功を収めた。

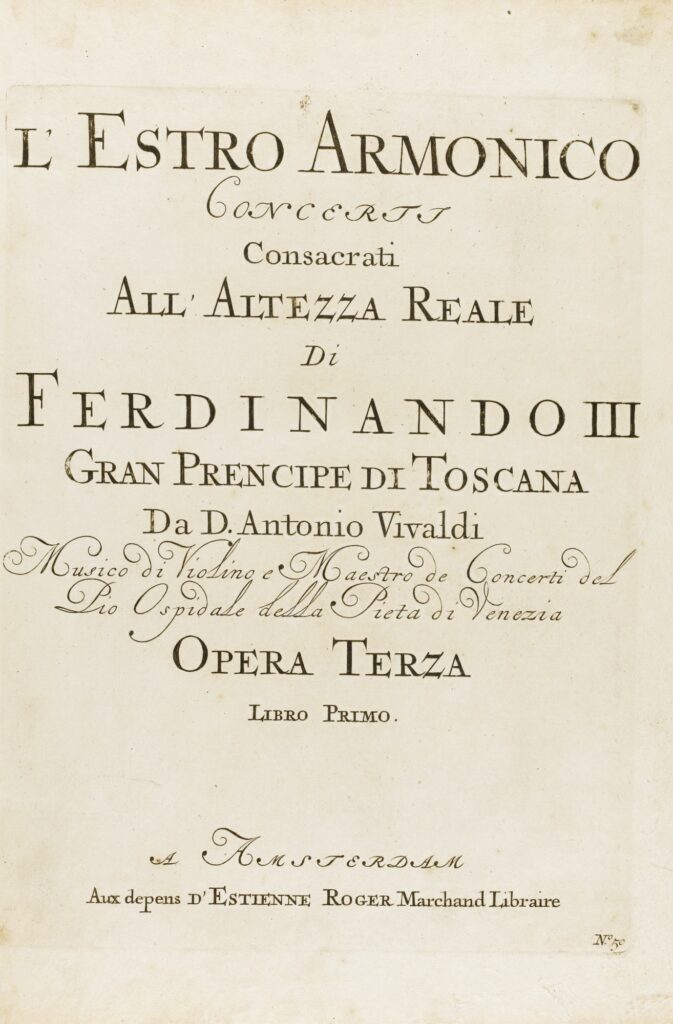

その評判を聞いたトスカーナ大公子フェルディナント(メディチ家)から

誘いを受け、1706年から1710年までイタリア各地を巡った。

ローマではオペラの上演が禁止されていたため、

ヘンデルはオラトリオを作曲している。

フィレンツェで最初のイタリア・オペラ「ロドリーゴ」が上演された。

1708年にはオラトリオ「復活」が上演され、

ヴェネツィアで上演されたオペラ「アグリッピーナ」は大成功を収めた。

外国人の作品がこれほど成功するのは異例であったが、

周辺国の侵攻や経済的没落により

斜陽を迎えていたイタリアに留まる理由はなかった。

1712年にロンドンへ移住すると、イギリスの音楽シーンで活躍し、

「水上の音楽」を発表。

貴族たちによってオペラ運営会社「王室音楽アカデミー」の

中心的人物となった。

1723年に王室礼拝堂作曲家に任じられていたヘンデルは

1727年にはイギリスに帰化する。

ロンドンでの初期の活動はオペラ作品が主であったが、

次第にオペラ熱も冷めていき、

後期にはオラトリオが中心となった。

現在も知られているヘンデルの曲の多くは、

1739年以降に作曲されている。

1740年合奏協奏曲集「作品6」を出版。

1742年初演の「メサイア」は大好評であった。

1749年「王宮の花火の音楽」を発表。

1751年左眼の視力の衰え、やがて右眼の視力も弱り、失明。

1759年体調の悪化により74歳で死去。

ひっそりと埋葬されることを望んだ本人の願いにもかかわらず

3000人もの民衆が別れを惜しむために押し寄せ、

無数の追悼文が新聞や雑誌を賑わせた。

のちに伝記が記されるなど、

作曲家としては異例の扱いを受けた。

ヘンデルは生前から高く評価され、没後すぐに神格化された。

当時としては初めての試みである作品集が死後出版され

多くの合唱団にその音楽が受け継がれたこともあり、

ヘンデルは名声が没後も衰えなかった最初の作曲家となった。

バッハが教会音楽を中心に内省的で重厚な作風であったのに対し、

ヘンデルはエンターテインメントとしての音楽を

いかに作っていくかということを常に考えていた作曲家であった。

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

今回取り上げるのは、オペラとオラトリオ。

オペラ

舞台上で衣装を着けた出演者が演技を行う点で

演劇と共通しているが、セリフだけではなく、

大半の部分(特に役柄の感情表現)が歌手による歌唱で

進められることを特徴とする。

オラトリオ

元は宗教曲で、聖書などから取った台詞を多用し、

オペラと同様の音楽形式で進められるが、

舞台装置やセリフ、衣装、大道具などはなく、

声楽とオーケストラで演奏される。

最初に紹介するのは、誰もが知っているこの曲。

しかし、大半の人がヘンデルが作曲したということを知らない。

☆オラトリオ「ユダス・マカべウス」HWV.63より

「見よ勇者は帰る」(1746年)「Judas Maccabaeus」HWV63,

Part3-58 ’See, the Conqu’ring Hero Comes’

オラトリオ「ユダス・マカべウス」の第3部に登場するコーラスで、

戦争で活躍した公爵の帰還にあわせて書かれた作品。

英雄ユダの凱旋を民衆が歓喜とともに迎える場面を表現している。

世界各地で大会の優勝者を称える曲、

表彰状授与のBGMとして定着している。

☆オラトリオ「メサイア」HWV.56 より「ハレルヤ・コーラス」(1741年)

「MESSIAH」HWV56 / Part2 ‘Hallelujah!’ Chorus

オラトリオ「メサイア」は、バッハの「マタイ受難曲」と並ぶ

宗教曲の傑作として、世界中の音楽愛好家から高い評価を受けている。

「ハレルヤ・コーラス」は名実ともにヘンデルの作品で最も有名な曲。

シンプルな旋律だが、荘厳で美しい。

キリストの復活と最後の審判を讃える力強い合唱で構成されている。

☆オペラ「リナルド」HWV.7a より「私を泣かせてください」(1711年)

「Rinaldo」HWV7a ’Lascia ch’io pianga’

このアリアのオリジナルの旋律は、

オペラ「アルミーラ」でサラバンドとして作られた。

その6年後「リナルド」のアルミレーナのアリアとして

再使用されたのがこの曲。

ストーリー:

十字軍騎士リナルドには、総司令官の娘アルミレーナという許嫁がいた。

ところがエルサレム征服まであと少しというところで、

魔女アルミーダにアルミレーナが誘拐され、

敵軍の王アルガンテに求愛されるが、

愛するリナルドへの貞節を守るため

「苛酷な運命に涙を流しましょう」と歌うアリア。

歌詞:

「どうか泣くのをお許しください

この過酷な運命にどうか自由にあこがれることをお許しください

わが悲しみは、打ち続く受難に鎖されたまま

憐れみさえも受けられないのであれば」

歌詞の内容は、悲しみを表すものだが、

天上を想起させるような儚くも美しい調べになっている。

たびたびドラマの挿入歌などに使われている。

☆オペラ「セルセ」より「オンブラ・マイ・フ」(1738年)

「Serse, Xerxes」HWV40, Act I ’Ombra mai fu’

ヘンデルは没後も名声が落ちなかったが、

レパートリーに残ったのはごく一部の作品だけだった。

オペラ作品についてはほとんどが忘却され、

「セルセ」もその例外ではなかったが、

「オンブラ・マイ・フ」だけが 19 世紀に「ヘンデルのラルゴ」の名で

愛唱されるようになった。

1906 年ラジオの試験放送で

「世界で初めて電波に乗せて放送された音楽」でもある。

このアリアはオペラ「セルセ」の第1幕冒頭で歌われるもので、

ペルシアの王「セルセ」が

プラタノの木陰に向かって歌う場面で知られている。

歌詞は木陰の美しさと涼しさを讃えるもので、

セルセの愛情を表現するために使われている。

歌詞:

かつて、これほどまでに

愛しく、優しく、

心地の良い木々の陰はなかった

下降と上昇を組み合わせた美しく伸び伸びとした旋律を、

優雅な伴奏が支える。

☆オラトリオ「ソロモン」HWV.67より

「シバの女王の入城」(1748年)「Solomon」HWV67,Part3

’The Meeting of King Solomon and the Queen of Sheba ‘

「シバの女王のソロモン王への訪問」

「シバの女王のソロモン王への訪問」

第3幕にふたつのオーボエと弦楽器による

短く生き生きとした曲想で知られるシンフォニア。

その部分だけが有名になり、しばしば結婚式で演奏されるほか、

ロンドンオリンピックの開会式で演奏された。

軽妙で華やかできらびやかな曲想は、

まさしく女王が城に入っていく様を思わせる。

ふたつのオーボエのハモりが秀逸。

☆オペラ「エジプトのジューリオ・チェーザレ」HWV 17より

「難破した船が嵐から」(1724年)

「Giulio Cesare in Egitto」HWV17, Part3 ’Da tempeste il legno infranto’

「ジュリオ・チェーザレ」とは、「ガイウス・ユリウス・カエサル」

(英語表記でジュリアス・シーザー)

古代ローマ帝国の軍人を主人公にしたオペラ。

1724年にロンドンで行なわれた初演は大成功を収め、

ヘンデルをロンドン・オペラ界を代表する作曲家にした作品。

「難破した船が嵐から」は、

海で死んだと思われていたチェーザレが生きていた喜びを、

クレオパトラが歌い上げる場面で使われる。

メリスマ(歌詞の一音節に対して複数の音符を割り当てる歌唱様式)を

多用する技巧的にも難しい曲。

希望を抱かせるような早いパッセージを、上下に激しく動かす印象的な曲。

ここ数十年間は、長い間見捨てられていた

ヘンデル・オペラの復活気運が高まり、

「ヘンデル・ルネサンス」とも言われている。

次回は、ヘンデルの管弦楽曲、器楽曲を取り上げます。

カノンデンタルクリニック

〒275-0011

千葉県習志野市大久保1-23-1 雷門ビル2F

TEL:047-403-3304

URL:https://www.canon-dc.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CTHgLGNJGZUXEAE

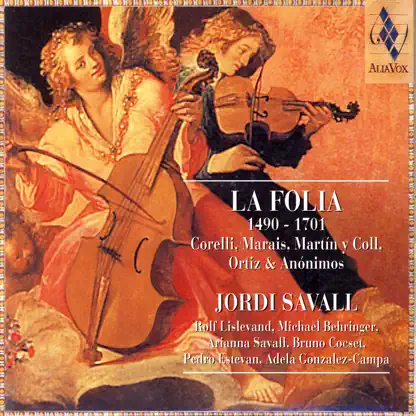

『ラ・フォリア』

こんにちは。院長の波木です。

私が好きなクラシックの作曲家を順位づけすると、

バッハ、ラフマニノフ、ベートーヴェン、ブラームス、ショパン、

ラヴェル、ドビュッシー、プーランク、スカルラティ、ヴァイス。

クリニックでBGMとしてかけているのは、

バッハやヴィヴァルディやモーツァルト、

コレルリ、ロカテッリ、トレッリ、ヘンデル、ゼレンカなどの

バロック〜古典派の作曲家が主体となっています。

バッハの次に好きな作曲家は、セルゲイ・ラフマニノフ。

時代としては「近代」に分類されます。

しかし、作曲の手法や曲想としては、

ショパンなどの「ロマン派」に近く、

独特のロマンティックな旋律に、複雑な展開、

超絶技巧を要する難解な作曲手法が特徴です。

そんなラフマニノフの代表曲

「コレルリ(あるいはコレッリ)の主題による変奏曲 Op.42」

ウラジミール・アシュケナージによる演奏。

哀愁を帯びた美しい旋律。

まさにロマンチック・ラフマニノフの真骨頂!

奏者は、ラフマニノフと出身国が同じ。

完全に手の内に入れています。

ラフマニノフが作曲した中でも、大好きな曲ですが、

タイトルには以前から疑問がありました。

テーマに使ったフレーズ

(冒頭の レ・レ・ミ・ド レ・レ・ド・レ・ミ)は、

アルカンジェロ・コレッリのオリジナルではなく、

もっと以前の「舞曲」に由来するものだったからです。

その舞曲は「フォリア」と言います。

彼が、「フォリア」を知らなかったと言うことはないと思いますが

コレッリの考えた主題だったと勘違いしていたため、

間違ったタイトルをつけてしまったと考えられています。

ラフマニノフを魅了したフォリアのテーマ。

400年前に作られた曲が、

ラフマニノフだけでなく、それ以前にも、

多くの作曲家のインスピレーションを刺激し、

作品に昇華させています。

そんなたくさんの作品の中から

いくつか紹介していこうと思います。

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

フォリア(folia)は、イベリア半島起源の舞曲。

15世紀末のポルトガルあるいはスペインが起源とされるが、

いずれかは定まっていない。

「サラバンド」と同じく3拍子の緩やかな音楽。

「フォリア」とは、「狂気」あるいは「常軌を逸した」という意味があり、

もともとは騒がしい踊りのための音楽であったことが窺われるが、

時代を経て優雅で憂いを帯びた曲調に変化した。

「フォリア」は、低音部の進行及び和声進行が定型化されるにつれて、

これをもとに変奏曲形式で演奏することが広まった。

基本的に、短調。

イ短調の場合、A-E-A-G-C-G-A-Eという調子。

17世紀にはイタリアで大流行し、多くの作曲家が採り上げている。

このような手法は、「シャコンヌ」や「パッサカリア」などの変奏曲、

あるいは『パッヘルベルのカノン』とも共通するものである。

とくに、アルカンジェロ・コレッリの

『ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ』作品5の12曲中

最後に置かれた『ラ・フォリア』がよく知られる。

その後も各時代で扱われたほか、

「フォリア」とは明記されていないものでも、

「フォリア」の低音部進行を部分的に採用している曲も多い。

(from ウィキ)

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

最初に取り上げるのは、「フォリア」の名前を広めた作品、

コレッリのヴァイオリン・ソナタ。

Arcangelo Corelli : ヴァイオリン・ソナタ 作品5第12番《ラ・フォリア》

(出版 : ローマ 1700年)

コレッリが、1700 年にローマで出版した

ヴァイオリン・ソナタ集(作品 5)

憂いを帯びた優美な低音主題にのせて、

緩急さまざまで多彩な変奏が行なわれる。

変奏数は23。

ヴァイオリンの名手だったコレッリ。

この曲には、ヴァイオリンの運弓(右手の動かし方)技法が

たくさん盛り込まれていて、

演奏する上でも、楽曲を聞く上でも

魅力にあふれた作品になっています。

バロックダンスの付いた動画で。

続いて同じ頃(1703年)にヴィヴァルディが作曲したトリオソナタ。

27歳の若きヴィヴァルディが、コレッリの作品を参考に作曲したと

考えられている。

変奏数は19。

アントニオ・ヴィヴァルディ : トリオソナタOp.1-12

《ラ・フォリア》ニ短調RV63

全体的に単調で、彼の後半生の作品に比べると

2本のヴァイオリンの絡みも少ない。

マラン・マレ(1656-1728)はフランスの作曲家。

ルイ14世の宮廷を舞台にヴィオラ・ダ・ガンバの名手として活躍し、

作曲家としても、オペラ、ヴィオルを中心とした

室内楽作品を多く残しています。

「スペインのフォリアによる変奏曲」は、

ヴィオル曲集第2巻に含まれています。

マラン・マレ:スペインのフォリアによる変奏曲

ヴィオラ・ダ・ガンバとテオルボという組み合わせ。

通奏低音を奏でるテオルボが上の音域、

旋律を奏でるガンバが下の音域なので、

全体にしっとりとしつつ重厚感のある演奏になっている。

少し時代を遡ってみます。

アンドレア・ファルコニエリ (1585-1656) :Ciaccona and Folia

カンツォーナ第1集(1650)に含まれるこの曲は、

前半部のシャコンヌから、フォリアへ。

コード進行は同じだが、ファルコニエリの作品では、

メロディーラインはコレッリやマレの作品に比べるとはっきりしない。

そのかわりに舞曲としてのテンポ感と激しさが備わっている。

アレッサンドロ・ピッチニーニ (1566-1638) は

イタリアのリュート奏者。

Alessandro Piccinini:Partite variate sopra la Folia aria romanesca

リュートの素朴な響きを生かしたシンプルな変奏曲。

アントニオ・デ・カベソン(Antonio de Cabezón, 1510-1566)

スペインの作曲家・オルガニスト

カベソン:Pavana Con Su Glosa

この曲の起源はフォリアや民謡で、

比較的厳格な形式になっている。

Folias Criollas(作曲者不詳、1500)

緩くフォリアの型は感じるが、かなり淡い。

パーカッションが入って、リズミカル。

フォリアが舞曲由来だということがわかる。

17世紀以降のコレッリやヴィヴァルディ、マレらの作品は、

後期フォリアと呼ばれ、テンポが遅くなり、

コード進行が一定の型になっている。

現在につながる「ラ・フォリア」の典型は、この頃に定着し、

その後の作曲家がこれをもとに作品を作っている。

大バッハは、農民カンタータの中に取り入れている。

J.S.Bach:「カンタータ(農民カンタータ)BWV.212」

ドイツ的な厳格さを備えた作り。

変奏はなく、あくまで歌伴として使っている。

フェルナンド・ソル(1778-1839)は、スペインの作曲家、ギター奏者。

ソルは、ギターの音楽レベルを可能な限り高め、

ギターを世に広める努力をした。

ギターのベートーヴェンと呼ばれる。

ソル:スペインのフォリアOp.15

C.P.Eバッハ (1714-1788)は、J.S.バッハの息子。

父の影響を最も受け、当時は父よりも有名であった。

特に鍵盤楽器作品が多く、200曲以上のソロ曲を残している。

C.P.E. Bach:

12 Variations on “La Folia d’Espagne” in D Minor, Wq.118, No.9(1778年)

フォリアの主題の使い方、変奏の独創性、

緩急の付け方などを取っても傑作と言って良い。

フランツ・リスト(1811-1886) は、言わずと知れたピアノの魔術師。

『ハンガリー狂詩曲集』に代表されるように、

リストは民謡などの土着音楽を収集し、それらをもとに作曲を行っていた。

『スペイン狂詩曲』もこの種の作品と考えて間違いない。

Franz Liszt:

Rhapsodie espagnole, S. 254 “Folies d’Espagne et jota aragonesa”

スペイン狂詩曲(スペインのフォリアとホタ・アラゴネーサ 1858年)

前半は、フォリアの低音部と和声進行をもとに変奏。

後半部分、速いテンポの「ホタ(スペインの民謡や舞踊のジャンル)」で

劇的な盛り上がりを作り、

前半のフォリアが長調で華やかに再現されて楽曲を閉じる。

現代の曲の中にもテーマが使われている作品や、

コード進行を取り入れている作品も多数存在する。

それだけ、人々の耳に残り、心に沁みる音楽だということなのでしょう。

「フォリア」のテーマを憶えて、曲の中でその主題の変奏される様を

比較して聴いてみるのも面白いかもしれません。

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

「フォリア」のテーマを使った曲を書いた作曲家

ガスパー・サンス、ストラーチェ、A.スカルラティ、

フレスコバルディ、マラン・マレ、リュリ、

J.S.バッハ、ジェミニアーニ、C.P.E.バッハ、

サリエリ、ソル、リスト、ブゾーニ、

ラフマニノフ、ロドリーゴ

★ベートーヴェンの交響曲第5番「運命」第2楽章にも

フォリアの和声進行が取り入れられている。

この動画の中では、5分41秒あたりから6分までの

バスのコード進行がそれにあたります。

カノンデンタルクリニック

〒275-0011

千葉県習志野市大久保1-23-1 雷門ビル2F

TEL:047-403-3304

URL:https://www.canon-dc.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CTHgLGNJGZUXEAE

キウイフルーツ

こんにちは。院長の波木です。

私が住む鎌ヶ谷市や周辺の船橋市、白井市、松戸市、市川市では、

梨園やぶどう園が昔からたくさんあります。

そのほかにも、とうもろこしや栗、さつまいも、

落花生、いちご、ブルーベリーなどが栽培され、

近隣のスーパーには地元産の野菜や果物が並んでいます。

梨の時期になると、街道沿いにはのぼりが立てられ、

即売所があちこちにできます。

そんなある日、白井市でキウイフルーツののぼりを見つけました。

40年も住んでいる地元でありながら、

キウイが作られているなんて思いもしませんでしたし、

そもそもキウイに旬がある事も知りませんでした。

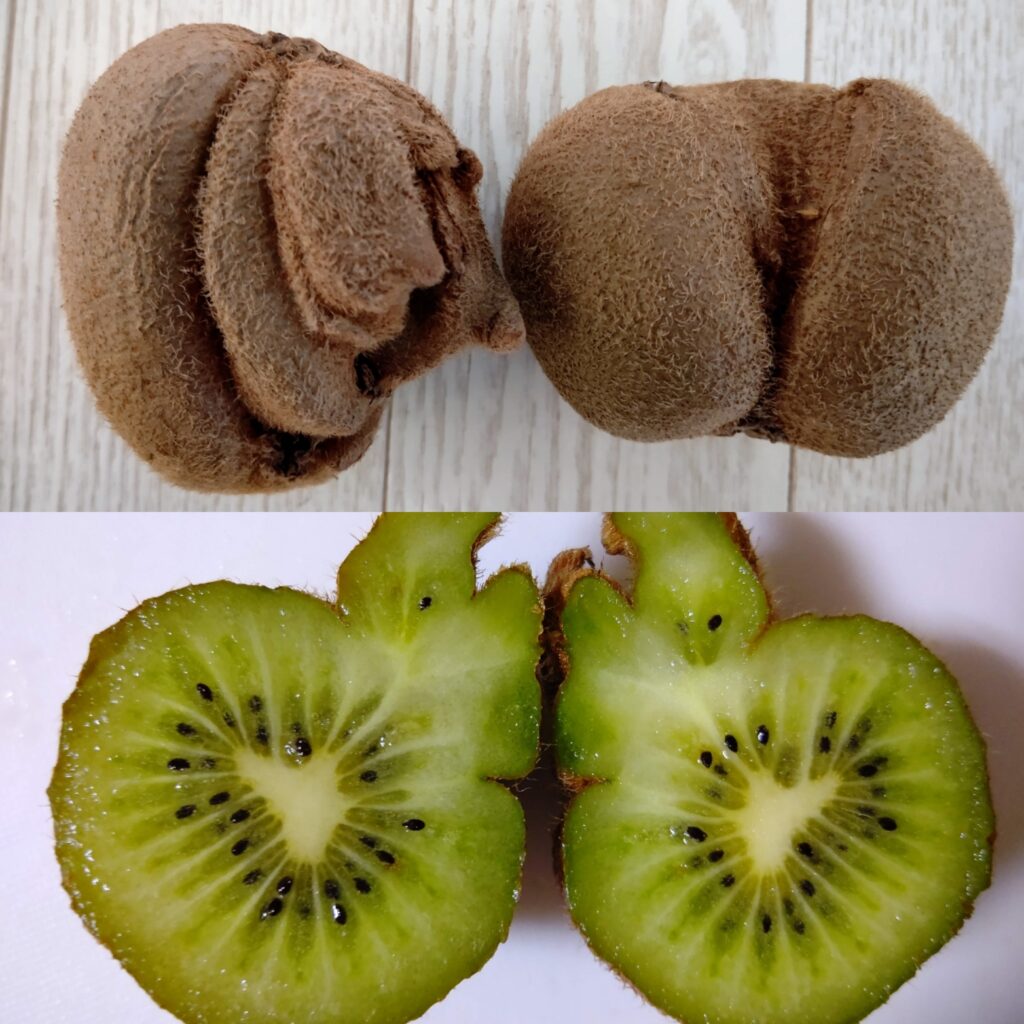

その時に購入したのは、「ヘイワード」という品種。

「ヘイワード」は、グリーンキウイの代表的な品種であり、

世界中で広く栽培されています。

特徴としては、果皮にうぶ毛が密集しており、

果肉は鮮やかな緑色でジューシーな食感を持っています。

甘味と酸味のバランスが絶妙で、香りも爽やか。

果実は比較的大きく、100~130グラムほどのサイズで、

食べ応えがあります。

緑が濃く、味も輸入物のキウイに比べると深いのが特徴的。

凝縮感が強く、酸味は少なく、果汁が溢れる。

今まで食べてきたキウイの概念が変わるくらいの衝撃を感じました。

〜キウイフルーツについて〜

マタタビ科マタタビ属の温帯の果実で、秋に実る。

中国に分布するオオマタタビから

ニュージーランドで改良されて作出された栽培品種。

果実は産毛のような細かい毛が生えている。

栄養的には、ビタミンCを多く含む。

グリーンキウイの可食部100gあたりのビタミンC含有量は約71mg、

食物繊維は2.6gが含まれる。

そのほか、カリウム、マグネシウム、葉酸を含む上、

カロリーが少ない点でも優秀な果物と言える。

キウイフルーツという名称は、

ニュージーランドからアメリカへ輸出されるようになった際、

ニュージーランドの国鳥である鳥の「キーウィ(kiwi)」に因んで

1959年に命名された。

(果実と鳥の見た目の類似性から命名された訳ではない)

日本では、ニュージーランド産、チリ産、アメリカ産のキウイが

通年輸入されている。

国内での栽培は、温州みかんなどの柑橘類の転作作物として始められた。

愛媛県、福岡県、和歌山県、香川県などで栽培され、

10月から4月に出回る。

注)キウイフルーツは、アレルギー発症頻度が高く、

食物アレルギー実態調査では、果物の中で1位を占めています。

アレルギーの主抗原は主にアクチニジンというタンパク質で、

グリーンキウイに多く、ゴールドキウイには少ないという傾向があります。

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

今年秋、キウイとの再会が訪れます。

近くの梨農園で、キウイが販売されているという情報を得て、

買いに行ってみました。

船橋のアンデルセン公園付近の農園と、三咲駅付近の農園では、

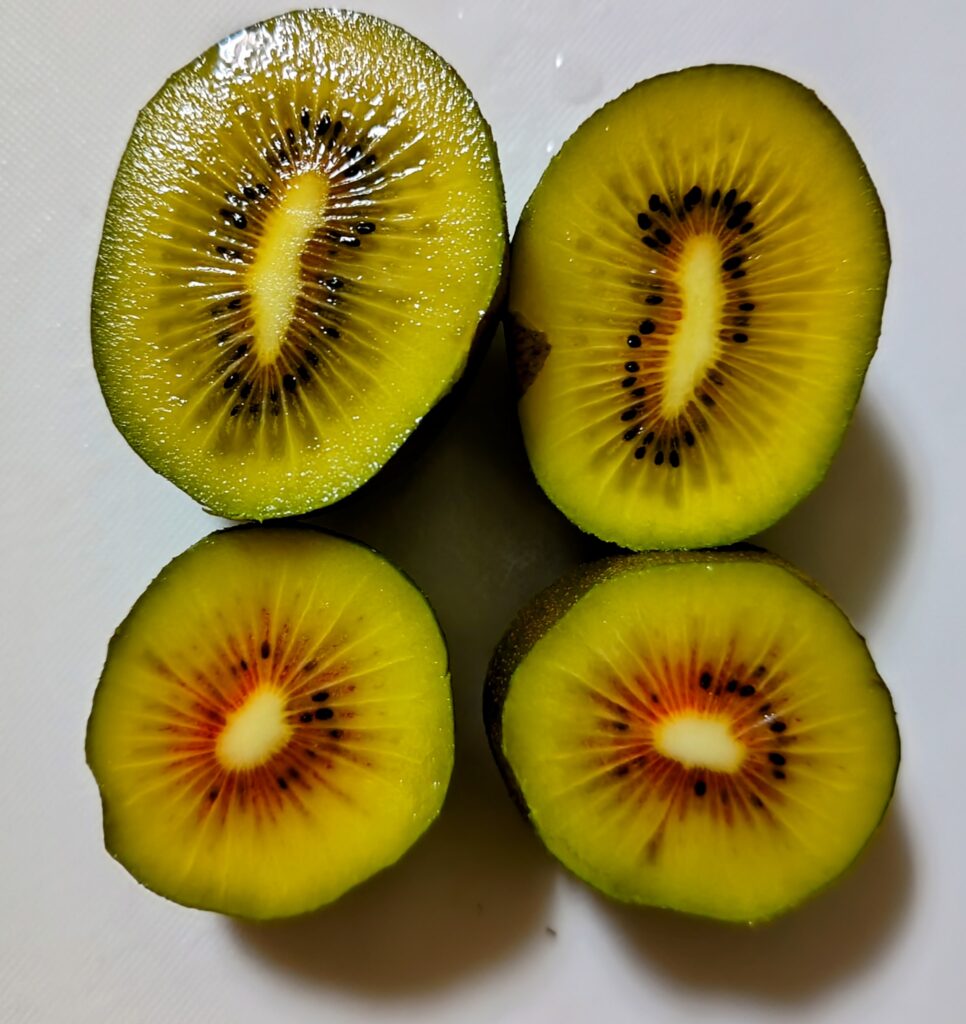

「紅妃」と「レインボーレッド」という品種のキウイが

販売されていました。

「紅妃」は身の中心部が赤くなっている珍しい品種で、

この色味が大きな特徴となっています。

糖度が高く、甘くて美味しい一方、

緑や黄色のキウイと比べ病気に非常に弱く栽培が大変難しいため、

栽培している農家も少ないそうです。

「レインボーレッド」は表面に毛がなく、酸味が少なく、

その甘さが最大の魅力です。

果肉が黄緑色で真ん中は鮮やかな赤色。

(上が紅妃、下がレインボーレッド)

あまりの甘さにびっくりして、たくさん買って、

あちこちに配ったほど。

このふたつの品種は、その希少性から

「幻のキウイ」と呼ばれているそう。

船橋市でキウイは市内17軒の農家で栽培されていて、

栽培面積の3haは県内1位。

キウイを栽培する多くは梨の農家で、

梨を栽培するときに使用する

「梨棚」を生かして栽培することができるため、

梨栽培が盛んな船橋市では、

キウイ栽培を始めやすい環境にあります。

キウイは、自然のままでは完全に熟していない状態で収穫されるため、

農園では、追熟をしたものと、未追熟の物を販売しています。

エチレンという成熟ホルモンが作用することで追熟し、

食べることができるようになります。

リンゴ(ジョナゴールド、津軽、王林)からエチレンガスが発生するので、

自宅で追熟させる場合は、レジ袋にリンゴとキウイを一緒に入れて閉じ、

常温で1週間程度置いておけば追熟できます。

追熟の効果で、デンプンが糖分に変わり、甘さが引き立ちます。

果肉が柔らかくなり、食べやすくなり、

酸味が和らぎ、豊かな風味が楽しめます。

11月に入ると、「アップルキウイ」と「香緑」という品種が出てきます。

(左が香緑、右がアップルキウイ)

一般的なキウイ(ヘイワードなど)は縦長ですが、

「アップルキウイ」は、リンゴのような丸い形をしています。

見た目には皮の産毛が少なく、つるんとしています。

果肉は、緑色から完熟すると黄色に近くなっていきます。

果汁が豊富で、酸味が少なく、糖度は平均12度。

「香緑」は、香川県で「ヘイワード」の偶発実生から、

特に糖度の高いものを選抜し、育成した品種です。

美しい濃緑色の果肉を持つキウイは、

「香緑(こうりょく)」と命名され、品種登録されました。

俵型の外観とエメラルドグリーンの果肉と、

濃い味、ジューシーな食味が特徴。

(キウイ栽培販売をしている農園)

紹介した品種のほか、「甘うぃキウイ」「幸夜香」「さぬきゴールド」

「ミコスイート」「紅心」などがあります。

同時に購入して食べ比べてみるのも面白いでしょう。

近隣のデパートやスーパーで、ごく稀に販売していますが、

直売所に行って購入する方が確実です。

ただし、午前中に売り切れてしまうことが多いので、

平日の朝に買いに行かれることをお勧めします。

カノンデンタルクリニック

〒275-0011

千葉県習志野市大久保1-23-1 雷門ビル2F

TEL:047-403-3304

URL:https://www.canon-dc.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CTHgLGNJGZUXEAE

12月休診日情報

ヴィヴァルディ〜バッハ

こんにちは。院長の波木です。

今回は、前回紹介したヴィヴァルディと、

音楽の父バッハの関係について書きました。

二人は、同時代に生まれたバロック時代の二大作曲家ですが、

ヴィヴァルディが 7 つ年上で、

その活動の場や作曲スタイルは、大きく違っていました。

前回書いたように、ヴィヴァルディはヴェネツィアを中心に活動し、

ヴァイオリンを主に使った明朗で快活な作品を作曲。

オペラ作曲家としても活躍しました。

ヨーロッパ中を旅行し、イタリアだけでなく、

名声と代表曲はヨーロッパに知れ渡っていました。

一方のバッハは、生涯ドイツから出ることはなく、

地方の教会音楽家として

オルガンを中心とした教会音楽(ミサ曲、カンタータ)を多数作曲。

対位法を主にした、厳格で重厚な音楽を作っていました。

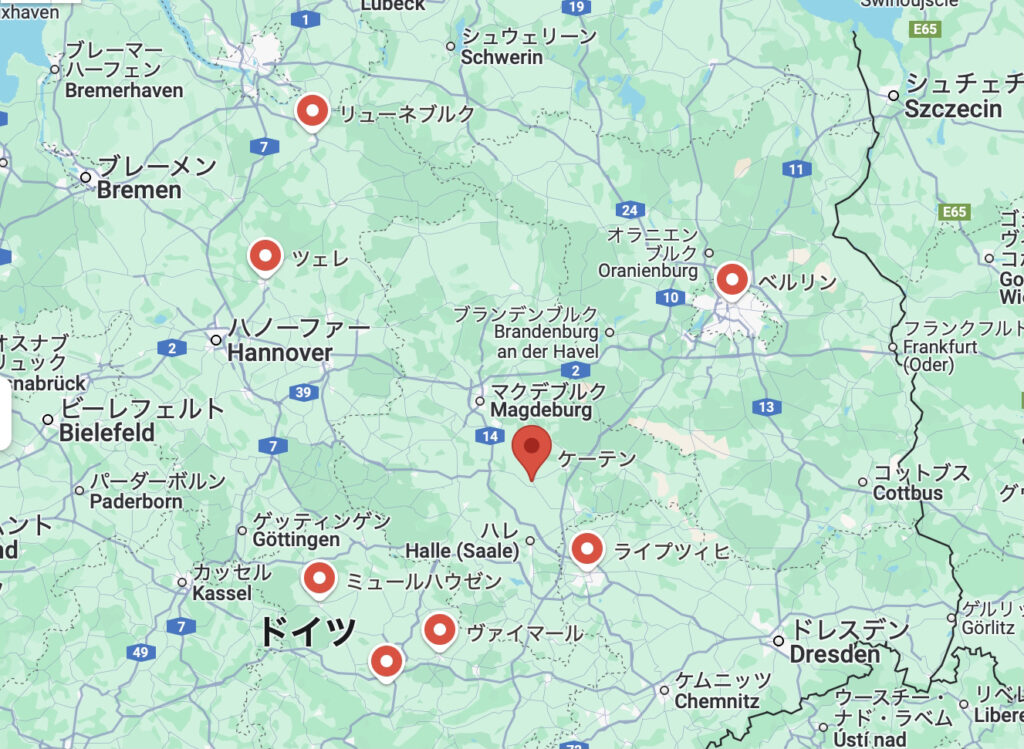

バッハの生まれ故郷は、ドイツ中部のアイゼナハ。

そこから、リューネブルク→アルンシュタット→ヴァイマル→

ケーテン→ライプツィヒと移り住み、

ライプツィヒで亡くなっています。

バッハは、同時代のドイツ国内の作曲家ヘンデルや、

ブクステフーデ、ラインケンらの曲を聞く機会はあり、

影響を受けたり、作曲に反映させたりしています。

1708年バッハが23歳の時、

ヴァイマルの宮廷で ヴィルヘルム・エルンスト公の

宮廷オルガニストとなりました。

エルンスト公の甥ヨハン・エルンスト公子(1696-1715)は、

少年時代から非凡な楽才を発揮し、

1713年7月、 留学していたオランダから帰国しました。

アムステルダムで、公子はイタリアやフランスの音楽に触れ、

たくさんの楽譜を持ち帰りました。

公子は、それらをバッハに渡し、

オルガン用に編曲することを提案します。

これを機にバッハは、イタリアで流行している作風や形式を学び、

それ以降の作曲スタイルに多大な影響を受けたことは、

作品が物語っています。

作品数にして22曲。

そのうち10曲がヴィヴァルディの作品だったことから、

バッハがヴィヴァルディの協奏曲形式に心酔していた事がうかがえます。

編曲一覧

オルガン独奏曲

BWV592 協奏曲第1番 ト長調

原曲=J.エルンスト公 (クラヴィーア版 592a)

BWV593 協奏曲第2番 イ短調 原曲=ヴィヴァルディRV522 Op.3-8

BWV594 協奏曲第3番 ハ長調 原曲=ヴィヴァルディRV208 Op.7-11

BWV595 協奏曲第4番 ハ長調 原曲=J.エルンスト公

BWV596 協奏曲第5番 ニ短調 原曲=ヴィヴァルディRV565 Op.3-11

BWV597 協奏曲第6番 変ホ長調 原曲不明

クラヴィーア独奏曲

BWV972 協奏曲第1番 ニ長調 原曲=ヴィヴァルディRV230 Op.3-9

BWV973 協奏曲第2番 ト長調 原曲=ヴィヴァルディRV299 Op.7-8

BWV974 協奏曲第3番 ニ短調 原曲=マルチェッロ オーボエ協奏曲

BWV975 協奏曲第4番 ト短調 原曲=ヴィヴァルディRV316 Op.4-6

BWV976 協奏曲第5番 ハ長調 原曲=ヴィヴァルディRV265 Op.3-12

BWV977 協奏曲第6番 ハ長調 原曲=マルチェッロ?

BWV978 協奏曲第7番 ヘ長調 原曲=ヴィヴァルディRV31 Op.3-3

BWV979 協奏曲第8番 ロ短調 原曲=トレッリ

BWV980 協奏曲第9番 ト長調 原曲=ヴィヴァルディRV383a Op.4-1

BWV981 協奏曲第10番 ハ短調 原曲=マルチェッロ

BWV982 協奏曲第11番 変ロ長調 原曲=J.エルンスト公

BWV983 協奏曲第12番 ト短調 原曲不明

BWV984 協奏曲第13番 ハ長調 原曲=J.エルンスト公

BWV985 協奏曲第14番 ト短調 原曲=テレマン ヴァイオリン協奏曲

BWV986 協奏曲第15番 ト長調 原曲不明(テレマン?)

BWV987 協奏曲第16番 ニ短調 原曲=J.エルンスト公

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

では、作品を紹介しましょう。

まずは前回も取り上げた

Vivaldi : ヴァイオリン協奏曲ニ長調

Violin Concerto in D major RV 230 Op.3-9

これを編曲した

Bach : Concerto BWV 972 in D major

アレグロ-ラルゲット-アレグロ

チェンバロ(by Richard Egarr)による演奏。

イタリアの乾いた空気と明るい曲調が、

チェンバロの音色とマッチして良い。

パイプオルガン(by 長田真実)による演奏。

バッハが超絶技巧のオルガニストであったことは有名で、

バッハオリジナルの多層的で重厚なオルガン曲には見られない

軽妙さが新しい。

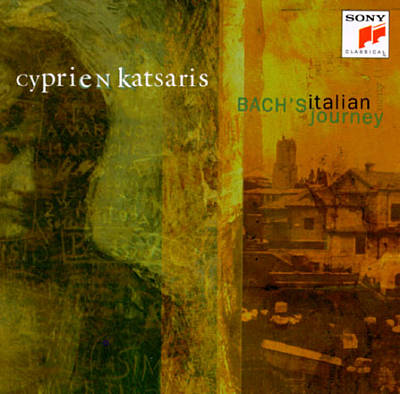

シプリアン・カツァリスによるピアノ演奏で、第2楽章ラルゲット。

私が、バッハの編曲に着目するきっかけになったのが、

カツァリスのこのアルバム。

ドイツ国内で生涯を過ごしたバッハが、

音楽を通してイタリア旅行をしたというコンセプト。

チェンバロの演奏には見られない、奥行きのあるロマンティックな演奏。

Bach : Concerto BWV978 in F major (Vivaldi : RV 310 G major)

アレグロ-ラルゴ-アレグロ

Benjamin Alardによるチェンバロ演奏。

楽章のキャッチーな入りは、

バッハの後の作品に反映されているに違いない。

急・緩・急の3楽章(「リトルネッロ形式」)。

ラルゴを挟んでアレグロへ。

3楽章は、ヴィヴァルディが得意としているテーマを

繰り返していく形式に倣っている。

Bach : Concerto in A minor BWV593(Vivaldi : RV522 A minor)

アレグロ-アダージョ-アレグロ

原曲の溌剌とした感じがオルガンだと、ややもっさりして聞こえるが、

ヴァイオリンの立体感は、良くオルガンに移されている。

2楽章は、雲間から光がやっと一筋差しているような静寂。

3楽章は、複雑な構成。

低音から高音までフルに使ったオルガンの特性を把握している

バッハならではの編曲。

Bach : Concerto in D minor BWV596 (Vivaldi RV565 D minor)

アレグロ-アダージョ-フーガ-ラルゴ エ スピッカート-アレグロ

まずは原曲から。

ヴィヴァルディの曲としては、5つのパートからなる構成が異色。

低音を多用していて、全体的に重い曲調 。

3楽章でも、ヴァイオリンが主体ではあるが、曲想は物悲しい印象。

Van Doeselaarによるパイプオルガン演奏。

出だしからパイプオルガンの荘厳な感じが良く合う。

そして、1楽章の最後がいかにもオルガンのために作ったよう、

2楽章は、バッハ作品よりもバッハ的!!

この楽章は抜粋されてピアノ用に編曲されたりしている。

敬愛するピアニスト アンヌ・ケフェレックもよく演奏している。

楽章は、これを編曲だとは誰も思わないだろう・・・・という出来栄え。

Bach : Concerto in C major BWV594 (Vivaldi RV208a D major )

アレグロ-レチタティーヴォ-アレグロ

Balint Karosiによるパイプオルガン演奏。

ヴィヴァルディのヴァイオリン協奏曲 RV 208を編曲したもの。

オペラの序曲のような出だし。

トランペットを思わせる明るい響きが印象的。

Bach : Concerto in C Major BWV 976(Vivaldi RV265 Op.3-12 E major )

Tempo giusto-Largo-Allegro

Robert Hillによるチェンバロ演奏。

1楽章の明快で快活な感じはバッハのオリジナルには無い曲調。

3楽章では、メロディーと左手の伴奏が複雑に絡み合う。

バッハの編曲者としての技量が最大限に発揮されている。

珍しいクラヴィコードによる演奏。

決して綺麗な音ではないけれど、素朴で味わいのある演奏。

バッハは、普段遣いの楽器としてクラヴィコードを愛用していた。

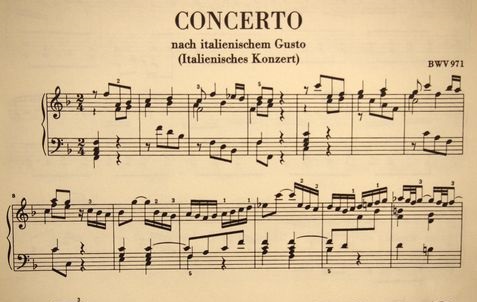

最後にバッハオリジナルの イタリア協奏曲BWV 971 。

Bach:Italian Concerto BWV 971

Marco Mencoboniによるチェンバロ演奏。

734年ライプツィヒ時代に作られたこの作品は、

リトルネッロ形式による活発な2つの楽章の間に、

豊かな旋律声部とそれを支える単純な伴奏声部から成る

緩徐楽章が置かれています。

チェンバロ独奏用に作られたにもかかわらず、

「協奏曲」と付けられているのは、

ヴィヴァルディの協奏曲形式に倣って作曲されたからでしょう。

敬愛するピアニスト アンドラーシュ・シフの演奏で。

軽すぎず、重たくならず、絶妙な匙加減で音の奥行きを差配する。

曲の難易度としてはさほど高くないこの曲を、

高い完成度で表現するシフ。

バッハが音楽を通じて出会った異国の地。

言葉でも、絵でもなく、楽譜から感じ取ったイタリアやフランスが

ドイツの片田舎に住むバッハにとってどれほど刺激的だったか。。。

彼の編曲が、ただ習うのではなく、

彼なりの解釈と工夫をしてアウトプットしたからこそ、

オリジナルと間違われるほどのレベルの高さを保てたのでしょう。

カノンデンタルクリニック

〒275-0011

千葉県習志野市大久保1-23-1 雷門ビル2F

TEL:047-403-3304

URL:https://www.canon-dc.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CTHgLGNJGZUXEAE

アントニオ・ヴィヴァルディ

こんにちは。院長の波木です。

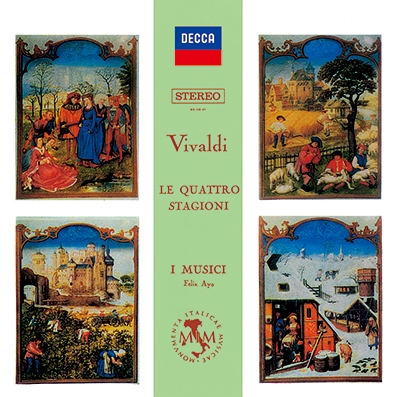

ヴィヴァルディの名前と、

彼の作品《四季》を知らない方はいないでしょう。

その中で、「春」は最も知られた曲

(「春」は3楽章からなり、第1楽章の冒頭が有名)。

《四季》は、

12曲のヴァイオリン協奏曲集『和声と創意の試み』作品8のうち、

第1から第4曲の、「春」RV269、「夏」RV315、

「秋」RV293、「冬」RV297の総称です。

(作品番号は、RV番号(リオム番号))

アントニオ・ヴィヴァルディ

(Antonio Lucio Vivaldi, 1678年3月4日 – 1741年7月28日)

現在はイタリアに属するヴェネツィア出身の

バロック音楽後期において著名な作曲家の一人、

ヴァイオリニスト、ピエタ慈善院の音楽教師、カトリック教会の司祭。

多数の協奏曲の他、室内楽、オペラ、宗教音楽等を作曲。

作品は未完、紛失、偽作、共作(オペラに多い)

の作品を含めると800曲以上にも及ぶ。

未発見の作品もまだあると見られており、ヴィヴァルディの総作品数が

どれくらいの数に及ぶのかは不明である。

ヴィヴァルディは特に急・緩・急の3楽章を持ち、

主に第1楽章において全奏による繰り返しと

独奏楽器による技巧的なエピソードが交替する

「リトルネッロ形式」をもつ独奏協奏曲の形式を

確立した人物として知られる。

ただし実際にはヴィヴァルディが独奏協奏曲の考案者というわけではなく、

トレッリらはヴィヴァルディ以前に独奏協奏曲を書いているが、

ヴィヴァルディの作品は国際的に有名になり、

多くのドイツの作曲家がヴィヴァルディの形式で

協奏曲を書くようになった。

協奏曲の独奏のために用いられた楽器の種類と

組み合わせの多彩さでも知られ、

大量のヴァイオリンのための協奏曲だけでなく、

チェロ、リュート、テオルボ、ヴィオラ・ダ・ガンバ、

ヴィオラ・ダモーレ、マンドリン、オーボエ、フルート、

ピッコロ、シャリュモー(クラリネットの前身)、

バソン/ファゴット、トランペット、トロンボーン、ホルン、オルガン等、

同時期の作曲家としては格段に多様である。

ヴィヴァルディが教師を務めたピエタ慈善院は、

キリスト教会が行う慈善事業の一環として、

孤児や棄児の養育を目的に建てられた。

音楽の才能を見出された少女は選抜され、

付属の合唱団や交響楽団に入るための訓練を受けた。

才能のある女子に対して、ピエタの運営委員会が、

珍しい楽器を演奏させて、

演奏会の希少性を高める事をヴィヴァルディに求めた。

その要求に応えて、オーボエやバソンといった管楽器、

チェロ、オルガンといった伴奏用の楽器にも独奏楽器の地位を与え、

ピエタの娘たちに演奏させた。

運営委員会はヴィヴァルディに、

月に2曲の協奏曲を書くことを義務づけていて、

結果として500以上の協奏曲を残した。

この時期、基本的に音楽院の音楽教師という立場にいながら、

作曲家としてのヴィヴァルディの名声はヨーロッパ中に広がり始めていた。

これは、生命力のほとばしりを感じさせる瑞々しい曲想のみならず、

合奏協奏曲から更に進んだ独奏協奏曲のスタイルを

確立していったためと考えられる。

実際18世紀において《四季》の人気は高く、

特に「春」は引用や編曲の対象になっていた。

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

まずは「春」から紹介しましょう。

「和声と創意の試み」 協奏曲第1番ホ長調「春」

Concerto No.1 “Spring” in E MajorOp.8-1 RV269

アレグロ-ラルゴ-アレグロ

最近の動画。

バロックバイオリンを中心とした古楽器の編成。

軽やかで、溌剌としていて、自由度が高くて非常に良いですね。

ヴァヴァルディが作曲した当時も、ピエタ慈善院では

このような形式で演奏されていたのでは無いでしょうか?

https://youtu.be/TKthRw4KjEg?si=R0BQCyhSr8OkGCai

巨匠 イツァーク・パールマン(Itzhak Perlman)による弾き振り。

編成が大きくなると、派手に聞こえるものの、

どうしても曲調が重たくなる。

我々が子供の頃に音楽の授業で聞いたのは、こんな演奏だったのかも?

春らしい、花びらがヒラヒラと風に舞って行くような爛漫な感じを

表しているとは言えない。

私が《四季》の中で、特に惹かれるのは「冬」の3つの楽章。

「和声と創意の試み」 協奏曲第4番ヘ短調「冬」

Concerto No.4 “Winter”in F minor Op.8-4 RV297

アレグロノンモルト-ラルゴ-アレグロ

Giuliano Carmignola (Baroque Violin)

Venice Baroque Orchestra

Andrea Marcon (conductor)

凍てつくような空気、雪、吹雪、氷が表現されている1楽章。

暖かな屋内で穏やかに過ごす様子を描く2楽章。

冷たい風が吹いて、氷が張った川を歩く様を表現した3楽章。

凝縮された魅力を持った展開を、

作為的に感じさせないところが素晴らしい!

バロックを代表する大家であったバッハがそうであったように、

ヴィヴァルディもまた18世紀末から19世紀にかけて

忘れ去られた存在になっていました。

19世紀半ばになってようやく再評価されたわけですが、

この《四季》が見つかったのはそれ以降のこと。

《四季》からもう一曲。

「和声と創意の試み」協奏曲第2番ト短調 「夏」

第3楽章プレスト(夏の嵐)

Concerto No.3 “Summer” in E Major Op.8-3 RV315-Presto

夏の暑さの中、かっこうが遠くで囀る。

そのうち、雷鳴が聞こえ、やがて雹が降り始める。

「夏の嵐」を表現したこの楽章は、独創性に優れ、

ヴィヴァルディの全作品の中でも特筆すべき曲。

ヴィヴァルディの「四季ブーム」が巻き起こったのは、

1959年録音の『イ・ムジチ』によるCDがヒットしたことによる。

この録音は、今なお名盤として君臨する、まさにバイブル的演奏。

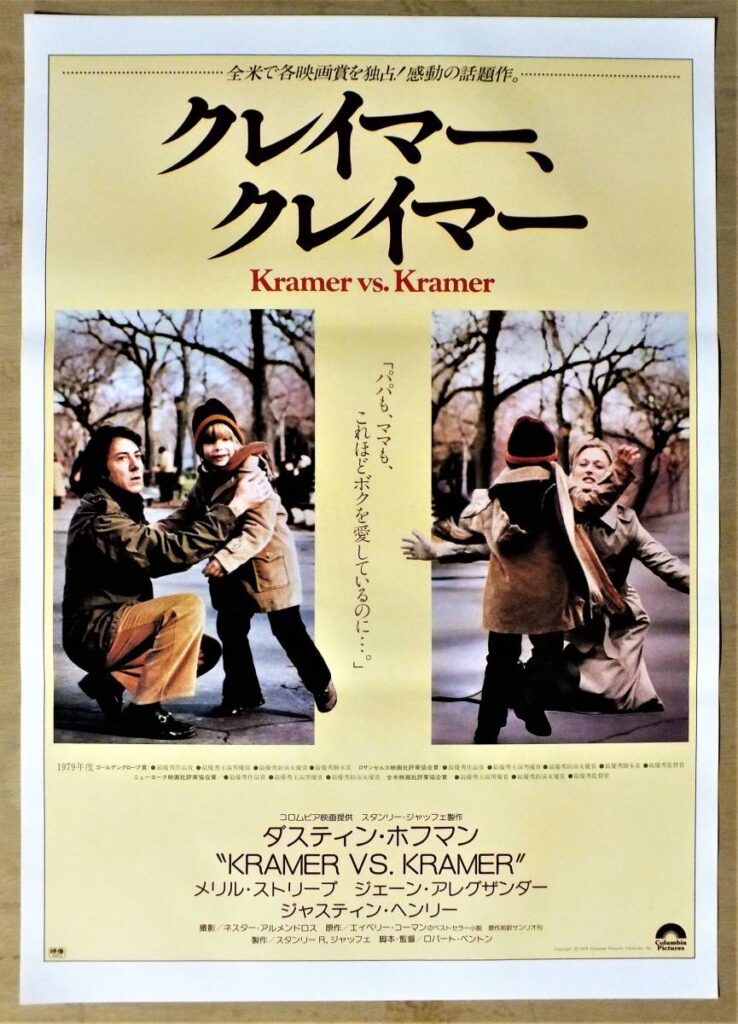

マンドリン協奏曲ハ長調 第1楽章アレグロ

Concerto for Mandolin in C Major, RV425-Allegro

映画「クレイマー・クレイマー」の挿入曲として有名になりました。

日本でもCMや、某番組のBGMでよく使われています。

マンドリンで演奏するために作られた曲ですが、

ヴァイオリンや他の楽器で演奏されることも多い。

1996年に上映されたオーストラリアの映画「シャイン」では、

「グロリア」と「モテット《まことのやすらぎはこの世にはなく》」

が使われた。

グロリア ニ長調 いと高きところには神に栄光あれ より

Gloria in D Major, RV589 I. Gloria in excelsis Deo

出だしから力強い合唱、美しい独唱アリア、

ドラマティックな響きが多幸感を生み出す。

「シャイン」は、統合失調症を患う実在のピアニストを描いた作品。

全体を通して抑圧された暗いテーマで物語は進みます。

主人公がラフマニノフのピアノ協奏曲第3番を弾くことによって

さらに病気を悪化させてしまう。

そんな状態から、あるきっかけで再び世に出ることが出来た際の

悦びに溢れた様を、「グロリア」が表し、さらにエンディングで、

次に紹介するモテットが用いられている。

この曲は1920年代に再発見されるまで、楽譜は埃をかぶっていたそう。

モテット《まことのやすらぎはこの世にはなく》

Nulla in mundo pax sincera RV630

ヴィヴァルディの作品は、基本的に明るい7割、暗い3割で

作られているのですが、ここまでの明るさは他に例が無く、

まさに天上の音楽といっても良いくらいのパラダイス感!

「調和の霊感」2つのヴァイオリンのための協奏曲イ短調 作品3第8番

Concerto for 2Violins in A minor, RV522, Op.3 No.8

アレグロモルト-アンダンテ-アレグロ

合奏協奏曲集「調和の霊感」の中の1曲。

2本のヴァイオリンと伴奏の対話が、立体的で大変美しい作品。

特に第2楽章、ファーストヴァイオリンとセカンドのハモリが鳥肌もの!

そして圧巻の第3楽章へ。

https://youtu.be/m1k_yexUE6s?si=kzebdf9YIko0Yfhd

「調和の霊感」4つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲ロ短調

作品3第10番

Concerto for 4Violins in B minor, RV580, Op.3 No.10

アレグロ-ラルゴ-アレグロ

ロ短調の美しい旋律が、淀みなく、ほぼ休みなく3楽章まで続く。

チェンバロの曲でも紹介した

バッハの4台のチェンバロのための協奏曲の原曲。

ヴィヴァルディは、ハーモニーだけでなく、

演奏する見栄えも考えてパート分けをし、

作曲したのではないのでしょうか?

こちらの動画だと、4つのバイオリンのバランスが良くわかる。

ソロ・ヴァイオリンとエコーヴァイオリンのための協奏曲イ長調

Concerto for violin, “violino per eco lontano” in A Major RV552

アレグロ-ラルゲット-アレグロ

この曲のコンセプトは非常に面白く、

斬新なアイデアに驚くしかありません!

曲は、ソロパートの旋律が美しく、

それがエコーヴァイオリンで繰り返されます。

タイトルを「遠くのこだま(per eco lontano)」と表されるのは、

ソロヴァイオリンをステージ上に置き、

エコーヴァイオリンを2階やステージの後方に置くという、

その配置に起因します。

ソロヴァイオリンが弾いたフレーズが、

まるでこだま(エコー)のように遠くから響く・・・。

この動画では、拍手の中を最後に現れる3人のヴァイオリニストが、

おそらく2階か客席の外で、誰もいない中、演奏していたのでしょう。

私は、以前実演を聴いています。

目の前のステージで誰も弾いていないのに、後ろから音が聴こえる不思議。

おそらく、今後見ることは無いでしょう。

リュートとヴァイオリンと通奏低音のためのソナタハ長調

Sonata for lute, violin and continuo, RV82

アレグロノンモルト-ラルゲット-アレグロ

ピチカートで、明るく可愛らしく始まる1楽章。

この曲の白眉は、2楽章のリュートとチェロの掛け合い♪

軽妙で楽しい3楽章。

同じ曲を、独奏楽器がマンドリンのヴァージョンで。

3人で演奏しているとは思えない深みのある演奏。

3楽章のヴァイオリンとマンドリンのユニゾンが素晴らしい。

ソプラニーノ・リコーダー協奏曲ハ長調

Concerto for sopranino recorder in C Major, RV443

アレグロ-ラルゴ-アレグロモルト

ヴィヴァルディは、リコーダーのための協奏曲をいくつも作曲しています。

この曲は、リコーダーの中でも最も高い音を出す

ソプラニーノ・リコーダーを念頭に作曲されています。

軽やかで、まるで羽が生えて飛んでいきそうな曲調。

うちのクリニックでも午前中によくかけています。

現代では、ピッコロで演奏されることが多い。

この動画は、撮影場所が面白くて、どこかの遺跡でしょうか?

その割に、音が良く、それぞれの楽器の音がバランスよく聴こえます。

そして、超絶技巧を要する演奏を動画で見られるのも素敵。

「調和の霊感」ヴァイオリン協奏曲ニ長調 作品3第9番

Violin Concerto in D Major, RV 230, Op.3 No.9

アレグロ-ラルゲット-アレグロ

インパクトのある出だしから、ヴァイオリンソロが際立つ2楽章。

3楽章は、ヴァイオリンの美しいハモリから始まり、

ソロ(トゥッティ)とユニゾンを繰り返して終わる。

ヴィヴァルディが作曲した膨大な数の作品から、

ほんの一部を紹介しました。

突出した傑作と呼べる曲は、十数曲かもしれませんが、

駄作が無いのもヴィヴァルディの凄さです。

特に「和声と創意の試み」と「調和の霊感」は、どれも名曲。

機会があれば、是非聞いてみてください。

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

過去に観た演目。

1995年9月23日@サントリーホール

ミカラ・ペトリ(リコーダー)、スロヴァキア室内合奏団

ソプラニーノ・リコーダー協奏曲ハ長調 RV443

2010年7月11日@かつしかシンフォニーヒルズアイリスホール

アンサンブルかつしか

ソロ・ヴァイオリンとエコーヴァイオリンのための協奏曲イ長調 RV552

2014年5月3日@よみうりホール

リチェルカール・コンソート

トリオ・ソナタ ホ短調Op.1-2 RV67

ヴァイオリンとヴィオラ・アッリングレーゼのためのソナタ

ソナタ集 「忠実な羊飼い」よりト短調 Op.13-6 RV58

チェロ・ソナタ イ短調 Op.14-3 RV43

トリオ・ソナタ ニ短調 Op.1-12 RV63「ラ・フォリア」

2018年3月15日@東京文化会館小ホール

古典音楽協会

「調和の霊感」合奏協奏曲 ニ短調 Op.3-11 RV565

リコーダー協奏曲「ごしきひわ」ニ長調 Op.10-3 RV428

「調和の霊感」4つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ロ短調

Op.3-10 RV580

カノンデンタルクリニック

〒275-0011

千葉県習志野市大久保1-23-1 雷門ビル2F

TEL:047-403-3304

URL:https://www.canon-dc.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CTHgLGNJGZUXEAE

初北海道

こんにちは。院長の波木です。

毎年お盆休みは、ライブに行ったり、

友達と会ったりするくらいで、

遠出をしたり、旅行に行く事はありませんでした。

昨年末に思い立って金沢を訪れたのをきっかけに、

旅行熱が目覚め、

今まで行ったことがない北海道を巡ることを決めました。

まずは、成田から新千歳に向かう便を探し、

札幌2泊のうち、市内観光の1日目と、

レンタカーを借りての2日目、

苫小牧から洞爺湖泊の3日目、

函館泊の4日目、最終日に函館から羽田へ、

こんな計画をたててみました。

<1日目>

早朝に自宅を出て、成田空港に 6 時半、

成田→新千歳空港に 9 時過ぎに到着。

札幌のホテルに荷物を預けて、先ずはランチ。

スープカレーのお店(SAMURAI)を見つけて、

山わさび香る野菜たっぷり豚しゃぶカレーを。

市内の地理がわからないので、右往左往しながら、

何とか市電に乗って藻岩山ロープウェイ乗り場に到着。

更にケーブルカーで山頂展望台へ。

標高531mの高さから市内が一望出来るはずが、

時折小雨が降る生憎の天気。

ただ下界の暑さをよそに寒いくらいで、

一気に汗も引きました。

そこから市内の中心部に入り、

大通り公園から札幌テレビ塔へ。

テレビ塔の展望台からは、

よく見る一直線の大通りの景色が。

近くにあった「KANON」という喫茶店に立ち寄り、

晩御飯は割烹でキンキのしゃぶしゃぶ。

上品な白身を湯に通してポン酢で頂きます。美味でした。

その後「fermata」というワインバーを見つけ、

北海道産ワインを何種か飲んで初日は終了。

<2日目>

7時半にレンタカーを借りて、北へ向かう。

100㌔程走って最初の目的地北竜町「ひまわりの里」へ。

目の前に飛び込んで来た

一面に広がるひまわりの黄色が圧巻‼️

遊覧車ひまわり号に乗って畑の中を周遊。

黄色いエネルギーを沢山吸収しました。

そこから旭川へ出て、今度は南東に下がり美瑛へ。

街道沿いの「ぜるぶの丘」に立ち寄り、

この日のハイライト「四季彩の丘」。

丘の上から眼下に広がるのは、

赤や黄色、紫、橙、白の花の絨毯❗️

斜面に美しく並んだ花畑は、色の配列も見事。

沢山の観光客が訪れるのもわかります。

そこから富良野に。

「ファーム富田」では、

ラベンダーの時期は終わっていましたが、

鶏頭などの花が綺麗でした。

隣のメロンハウスで夕張メロンを食べて、札幌に戻ります。

310㌔のロングドライブ無事終了。

この投稿をInstagramで見る

<3日目>

早朝に札幌を出発し、苫小牧でレンタカーを借りる。

次の目的地は登別温泉。

1時間ほど走って、「第一滝本館」で日帰り温泉を堪能。

10以上の風呂があり、

しかも地獄谷を目前に見られる立地が素敵。

地獄谷遊歩道を歩き、『三途の川』から展望台へ。

山越えのルートをひたすら走って宿泊地の洞爺湖へ。

湖畔のお店でランチした後、「昭和新山」に。

隆起した岩丸出しのゴツゴツとした山肌は迫力満点。

洞爺湖は、広くて穏やか。

対岸に見える山や湖面に雲間から陽が差して神々しい。

湖畔から競走馬を育成する牧場を見たり、

浮御堂公園を散策して、

宿泊するホテルへ。

山頂にポツンとあるホテルからは、洞爺湖が一望でき、

さながら天空の城という雰囲気。

スコールが降って湖上に虹がかかり、更に神秘的に。

<4日目>

早朝に露天風呂に入ったあと、

雲海から陽が昇って素晴らしい景色が見られました。

レンタカーを返すために苫小牧へ。

車での総走行距離は550㌔、よく走りました。

特急北斗に乗って苫小牧から函館へ向かう。

特急に乗って3時間もかかるなんて、

北海道は本当に広い!

函館に着いて朝市に向かい、

蟹と海老丼と鮭のハラス焼きを食す。

台風が東北地方に接近している為、

風が強い中を五稜郭タワーへ。

この日は、

お盆休みの日曜日とあって展望台に登る人で長蛇の列。

諦めて、隣接する函館美術館でやっていた「肉筆浮世絵の世界」展で、

北斎や広重の作品をゆっくり鑑賞。

そこから市電で函館山ロープウェイ山麓駅へ。

ロープウェイに乗り17時30分には頂上に。

ようやく日が傾き始めたくらいなのに、

函館市街地が見える展望台の北側は、既に人だかり。

1時間後に空が暗くなり始め、街に灯りが点き出す。

そしてようやくの夜景。

「百万弗の夜景」の名の通り、絢爛としつつ、

凹凸のある地形の妙も相まって素晴らしい景観。

この投稿をInstagramで見る

中心街に戻って、海鮮居酒屋で、

たらば蟹とザンギ、蒸しつぶ貝を食す。

<5日目>

台風が近づいて雨が降ったり止んだりの荒天。

風が強くて傘も役に立たないほど。

行く予定だった場所が幾つかあったのですが、

諦めて函館駅で時間を潰す。

途中、雨の合間を縫って、

朝市で雲丹丼を食べる。

鉄道も遅延していて

構内は人で溢れて身動きが取れないので、

早めに函館空港へ。

お土産を買っても時間が余ったので、

ホッケのフライやザンギをアテに道産のビールを。

わずかに出発が遅れたけれど、

何とか離陸できて、羽田に無事到着。

東京は暑い(苦笑)

総移動距離900㌔、

4泊5日の北海道ツアーを無事に完遂できました。

初めての北海道探訪に向けて、衣類、地理、

交通手段などわからないことだらけだったけれど、

天気が思ったより良くなかったこと、

ジンギスカンとラーメンを食べられなかったこと、

函館の最終日にどこにも行けなかったこと以外は、

決めた時間に予定通り到着出来て、

満足感の高い旅行になりました。

今回は広い北海道の西側を少し触れた程度。

山も海も湖も平野も、本州とはその規模が違う!

次の機会には、

また違う季節に別の地域を訪れてみたいと思いました。

カノンデンタルクリニック

〒275-0011

千葉県習志野市大久保1-23-1 雷門ビル2F

TEL:047-403-3304

URL:https://www.canon-dc.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CTHgLGNJGZUXEAE