こんにちは。院長の波木です。

当クリニックに飾る絵画や書は季節ごとに変えています。

出来たらあまり行きたくないと思う場所が病院。

来院される患者さまの緊張感を少しでも和らげられたらとの思いから、

穏やかなモチーフや色調、作風の作品を選んでいます。

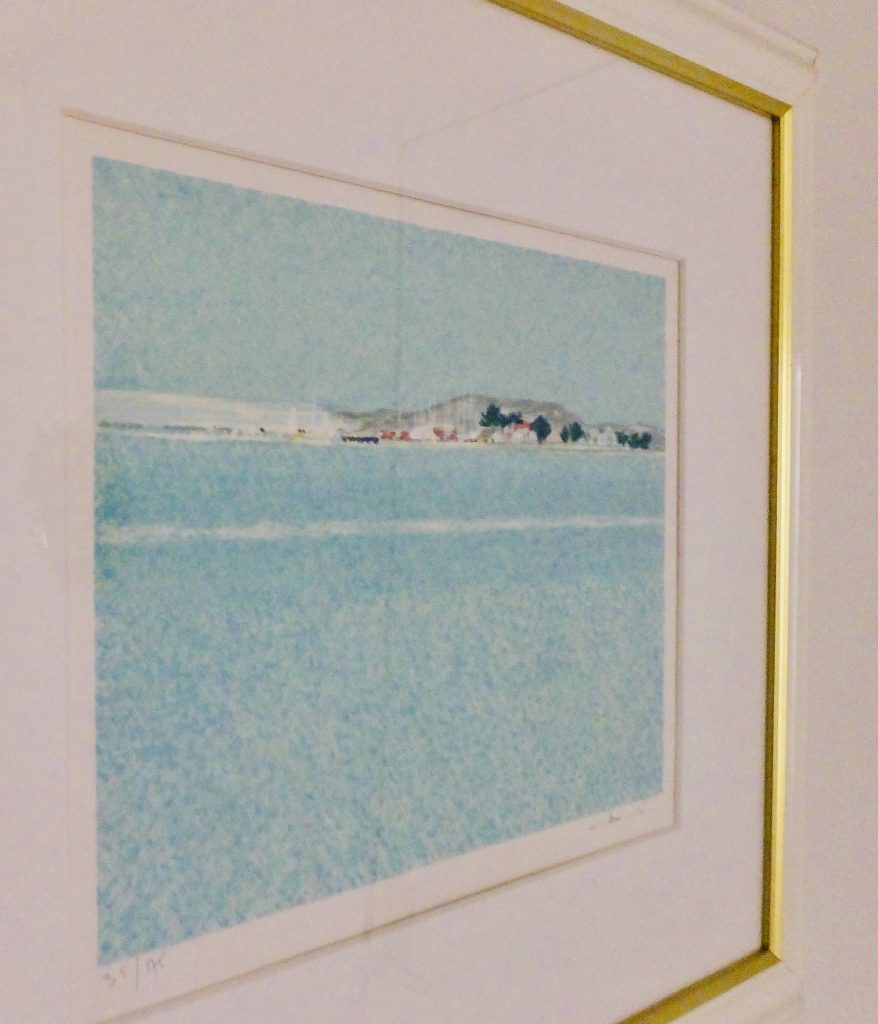

そんな中で、開業以来ずっと待合室に飾っている大ぶりな作品の作者は、

フランスの画家アンドレ・ブーリエ。

ブーリエは、モネの巧みな光の表現に感銘を受け、ブーリエ自身も印象派的手法を用い、頭よりハート(心)に訴えかけえる作品を描いていこうと決意しました。

彼の作品の主なモチーフは、海をはじめ、風景などへ移行していきます。

シンプルな主題と表現は天性の感受性により、独自の純粋な表現形式となって私たちの目の前に表れています。

「春の入り江」

春の海岸を描いたこの作品はブーリエ独特の点描と穏やかな色彩表現が特徴的。

海の水色は一色ではなく白が混ざって、木々の緑とのコントラストが美しい。

もう一点は、穏やかな海のさざめく波を表現している。

太陽の光を浴びて様々に変化する海を表現する水色の濃淡が素晴らしい。

アンドレ・ブーリエ 略歴

1936年 フランスのモンペリエに生まれる。

1947年 パリに移住。

1962年 アブレー市美術展一位受賞。

1968年 芸術科学文学賞受賞。

1973年 フランス海軍省のオフィシャル・アーティストに選ばれる。

1978年 装飾組合の講師となる。

1979年 フランス人芸術家サロン金賞受賞。

1980年 パリのフィンドレー画廊と契約し、世界各国で個展を開催。

1982年 バルビゾン大賞受賞。

1983年 版画国際大賞受賞。

1987年 パリのビジョン・ヌーベルと契約し、多くのリトグラフを制作。

1987年 同年訪日し、各地で多くの個展を開催し、日本でも多数のファンを惹き付けた。

1996年 アトランタオリンピックの公認アーティストに選任

2017年 逝去

ブーリエの作品は日本でも人気があり、希少価値も相俟って、

なかなか手が出せない価格帯になっています。

透明感あふれる穏やかな海の絵を見ると、優しく豊かな気持ちになれますね。

カノンデンタルクリニック

〒275-0011

千葉県習志野市大久保1-23-1 雷門ビル2F

TEL:047-403-3304

URL:https://www.canon-dc.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CTHgLGNJGZUXEAE